Magen-Darm-Würmer der Ziegen

Magen-Darm-Würmer

(Magen-Darm-Strongyliden/ Magen-Darm-Rundwürmer/ Magen-Darm-Nematoden)

Verschiedene Wurmarten im Magen-Darm-Trakt von Ziegen können Symptome wie Durchfall, Appetitlosigkeit und Kümmern verursachen (= Parasitäre Gastroenteritis, PGE). Im Unterschied dazu verursacht die der Befall mit Haemonchus (Hämonchose, siehe dort) Blutarmut und große Schwäche. Die auslösenden Wurmarten werden zusammengefasst als Magen-Darm-Rundwürmer/-Strongyliden (MDW) bezeichnet.

Die teils subklinischen, teils akuten bis chronischen Erkrankungen führen vor allem bei Jungtieren, häufig aber auch bei Altziegen, neben den Beschwerden zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten.

Bei der Ziege spielen vor allem eine Rolle: Haemonchus contortus, Teladorsagia circumcincta, Trichostrongylus spp. und Nematodirus spp.

Schafe und Ziegen beherbergen die gleichen MDW-Arten. Magen-Darm- Würmer sind in gemäßigten Klimazonen weit verbreitet und in Regionen mit mindestens 500 mm/m² Regen pro Jahr die häufigste Weideerkrankung überhaupt. Aufzuchtverluste, spätere Leistungsminderungen und Behandlungskosten verursachen empfindliche wirtschaftliche Einbußen.

Hämonchus contortus ist der Erreger der Hämonchose bei Weidelämmern, welche meist ab Juli auftritt und eine chronische Blutarmut hervorruft. Teladorsagia circumcincta ist in vielen Gegenden der wirtschaftlich wichtigste Erreger der PGE bei der Ziege. Entwicklungsstörungen stehen hier im Vordergrund. Dazu kommen Mischinfektionen mit Nematodirus -, Trichostrongylus - und Cooperia - Arten, die eine Darmentzündung mit vermehrtem Proteinverlust und Durchfall verursachen.

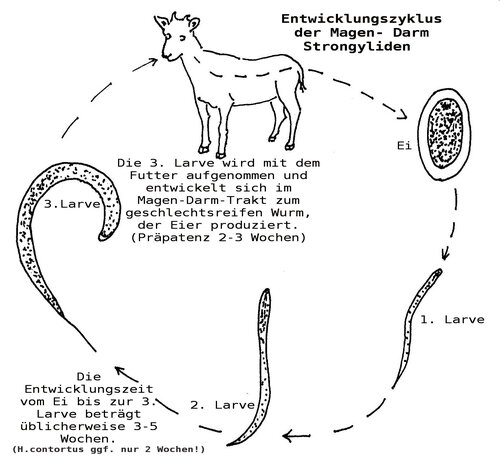

Lebenszyklus

Die Entwicklung der meisten Magen-Darm-Strongyliden (Magen-Darm-Würmer MDW, außer Nematodirus und Strongyloides) vom Ei über die Larven-Stadien L1 und L2 bis zur infektiösen Larve L3 erfolgt im Kot auf der Weide und dauert in Abhängigkeit von Temperatur und Feuchtigkeit unterschiedlich lange. Im Sommer, bei optimaler Temperatur (20-25°C) und Feuchtigkeit, ca. zwei Wochen, ansonsten 3-5 Wochen. Im Winter ruht die Entwicklung zur L3 weitgehend.

Die recht unempfindlichen Larven (L3) wandern aktiv aus dem Kothaufen aus, klettern bei genügend Feuchtigkeit an den Grashalmen hoch und werden dann von den Ziegen mit gefressen.Die Larven überleben auf der Weide einige Wochen bis viele Monate. Sie fallen im Winter in ein Ruhe-Stadium auf der Weide und überleben so bis zum Frühjahr, bis sie erneut von Weidetieren aufgenommen werden können, um ihre Entwicklung im Wirt fortzusetzen. H. contortus überwintert bevorzugt im Wirtstier (Hypobiose).

Die Entwicklung der infektionsfähigen dritten Larve im Wirtstier über die vierte und fünfte Larve bis zum geschlechtsreifen Wurm, der Eier legt, dauert 2 - 3 Wochen und wird Präpatenz genannt. Die Überlebensdauer der erwachsenen Würmer im Wirtstier hängt von dessen individuellen Widerstandskraft (Resilienz) und Immunität ab. Auch die Menge der ausgeschiedenen Eier ist von der MDW-Art, der Jahreszeit und auch von der Abwehrkraft des Wirtstieres abhängig.Im Herbst können Larven (L4), besonders die von H. contortus, in ein hypobiotisches Stadium im Wirtstier verfallen. Sie überwintern in inaktiver Form innerhalb von Wurmknötchen in der Labmagenschleimhaut, um dann Ende des Winters ihre Entwicklung zum geschlechtsreifen Wurm fortzusetzen.

Die Entwicklung von Nematodirus und Strongyloides verläuft anders - siehe dort.

Immunität und Resistenz

Ziegen bilden eine eingeschränkte Immunität gegen Magen-Darm-Würmer (MDW) aus. Im Alter von 5-9 Monaten kann die Eiausscheidung sinken und erwachsene Würmer können abgetrieben werden. Die Fähigkeit zur Immunitätsentwicklung hängt u.a. vom Lebensalter und dem Ernährungszustand ab. Wichtig: Auch ältere Ziegen bleiben meist sehr empfindlich für MDW-Infektionen. Die Immunitätsbildung erfordert ständigen Wirt-Wurm Kontakt. Deswegen behindert eine permanente Anwendung von Anthelminthika die Entwicklung einer Immunität im Wirtstier.

Auch wenn Ziegen im ersten Lebensjahr ausreichend Kontakt zu MDW hatten, schützt sie die erworbene Immunität in folgenden Jahren nicht ausreichend. Erwachsene Ziegen scheiden genauso wie die Jungtiere große Mengen an Eiern aus, und kontaminieren somit die Weiden erheblich. Hier besteht ein großer Unterschied zu den Schafen. Dieser Unterschied muss bei der nachhaltigen Parasitenbekämpfung beachtet werden.

Bei Mutterziegen ohne Winterentwurmung gegen inhibierte Stadien (Ruhestadien) steigt rund um den Geburtstermin die Ausscheidung von MDW-Eiern stark an. Das Phänomen nennt man "Peri Parturient Rise". Diese MDW-Eier haben, neben den auf der Weide überwinternden Larven, einen maßgeblichen Anteil an der Erst-Infektion der Kitze beim Weidegang.

Hämonchus contortus, der rote oder gedrehte Magenwurm lebt im Labmagen von Schaf und Ziege und ist der Erreger der Hämonchose (Siehe unten). Diese Wurmart ist sehr fruchtbar, Eiausscheidungszahlen von über 1000 pro Gramm Kot sind meist von H. contortus verursacht. Der Parasit lebt von Gewebebestandteilen und Blut. Der adulte Wurm saugt mit seiner bezahnten Mundkapsel an mehreren Stellen der Labmagenschleimhaut Blut, wobei es auch durch Nachblutungen zu erheblichem Blutverlust beim Wirt kommt. 1000 Würmer verursachen ca. 50 ml Blutverlust pro Tag. In der Labmagenschleimhaut sind nadelstichartige, punktförmige, blutrote bis braunschwarze Blutgerinnsel sichtbar.

Daneben kommt es zu Zerstörung von Belegzellen, verminderter Salzsäureproduktion und einem Anstieg des pH-Wertes. Durch diese Verschiebung ändert sich auch die Zusammensetzung der Bakterienarten und die Verdauungsabläufe werden behindert.

Klinisches Bild:

Die klassische Hämonchose tritt bei Lämmern ab Juli als chronische Blutarmut auf. Inzwischen sieht man jedoch auch früher im Jahr (z.B. April) schwere klinische Erkrankungen. Es wird vermutet, dass die Ursachen in der weit verbreiteten Anthelminthikaresistenz und ev. auch in der Klimaveränderung liegen. Die erkrankten Tiere sind weniger lebhaft, ermüdbar und trotten hinter der Herde her. Der Konditionsverlust ist zunächst das augenfälligste Merkmal. Sie fressen wenig und langsam und bleiben in ihrer Entwicklung und Wachstum hinter ihren Altersgenossen zurück. Sie werden fortschreitend anämisch, was an den blasser werdenden Schleimhäuten der Augen gut erkennbar ist. Die Tiere können eine erschwerte Atmung zeigen. Durch den Plasma-Eiweißverlust kommt es schließlich zu äußerlich sichtbaren Schwellungen im Kehlgang ("Flaschenbildung", "bottle jaw") und am Kopf (“Flasche” kann auch bei anderen Erkrankungen mit Proteinverlust auftreten).

Bei reiner Hämonchus-Infektion ist der Kot eher fest, trocken und durch eventuelle Beimengung von Blut dunkel bis schwärzlich.

Das Blutbild zeigt einen verminderten Hämatokrit, eine Leukopenie, sowie durch die gestörte Eiweißverdauung eine Hypoalbumämie. Es kommt auch zu einem Verlust an essentiellen Aminosäuren. Nach wochenlangem Siechtum können die Tiere festliegen und sterben. Außer Lämmern können auch hochlaktierende Mutterziegen oder geschwächte Tiere schwer erkranken.

Teladorsagia circumcincta

(Brauner Magenwurm)

Die parasitäre Gastroenteritis (PGE) und Wachstumseinbußen werden hauptsächlich durch Teladorsagia circumcincta ausgelöst. Der braune Magenwurm ist zoologisch nah verwandt mit dem Ostertagia-Wurm des Rindes und kann sehr selten auch beim Rind angetroffen werden. Die infektiösen Larven werden mit dem Futter aufgenommen und dringen in die Labmagendrüsen ein. Dabei entstehen sichtbare weiße Knötchen von ca. 2 mm Durchmesser. Durch das Wachstum der Larven erhält die Magenschleimhaut ein kopfsteinpflasterartiges Aussehen. Die 0,7 bis 1,2 cm langen adulten Würmer leben im Labmagen. Die schweren Epithelschäden im Bereich der Labmagendrüsen und der Untergang von säureproduzierenden Belegzellen lassen den pH Wert im Labmagen ansteigen und verursachen Gastritis und Verdauungsstörungen.

Klinisches Bild

Die PGE tritt bei Lämmern meist ab Ende Juni auf. Mehrere Tiere einer Herde haben plötzlich unblutigen Durchfall und zeigen deutlich verminderte Futteraufnahme. Bei anderen Tieren ist der Kot lediglich breiig oder klebrig.

Von der Schwanzunterseite bis zu der Hinterseite der Gliedmaßen sind die Tiere kotverschmutzt. Die Tiere sind matt und magern ab. Unbehandelt können sie verenden.

Am häufigsten ist der subklinische Verlauf. Es fallen dann lediglich die verminderte Gewichtszunahme und das schlechte Wachstum der Knochen (Kümmern) auf. Endogene Proteinverluste in den Darmkanal führen zu sekundärem Proteinmangel und infolgedessen auch zu vermindertem Muskelaufbau und Entwicklungsstörungen bei den Lämmern.

Obwohl hypobiotische ("schlafende") Stadien nach Ende der Weideperiode im Herbst im Wirtstier als Wurmknötchen in der Labmagenschleimhaut zu finden sind, kommt es im Winter selten zu einem klinischen PGE-Ausbruch. Wenn, dann tritt die PGE oder nur eine erhöhte Eiausscheidung meist bei den Muttern in der Zeit des Ablammens auf (PPR).

Nematodirus

Nematodirus spp. sind Magen-Darm-Würmer, die einen besonderen Lebenszyklus haben. Die Larven entwickeln sich im Ei. Kälte und anschließend wärmere Temperaturen führen dann zu einem synchronisierten Massenschlüpfen von Nematodirus. Im Frühjahr kann es zum massiven Anstieg des Infektionsdrucks kommen. Wenn zu diesem Zeitpunkt die nicht-immunen Lämmer (ca. 4-6 Wochen alt) anfangen, mehr Gras zu fressen, kann die Krankheit schnell ausbrechen.

Klinisches Bild

Starker Durchfall und Gewichtsverlust bei Lämmern, meist wenige Wochen nach Austrieb, in schweren Fällen zum Tod führend. Die Anzeichen einer Nematodirose ähneln denen einer Kokzidiose. Ein wässriger, gelbgrüner oder dunkler Durchfall führt zu starkem Durst. Die Tiere werden in kurzer Zeit sehr matt und appetitlos und können innerhalb weniger Tage verenden. Besonders gravierend verläuft die Infektion, wenn gleichzeitig eine Kokzidiose besteht. Manchmal können spät geborene Lämmer auch im Spätsommer erkranken, wenn vorher Eiausscheider auf der Weide waren. Auch die Altziegen können erkranken.

Diagnose

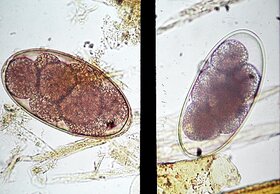

Die Nematodirus-Eier sind in der Kotuntersuchung (Flotationsverfahren) deutlich von anderen MDW-Eiern zu unterscheiden. Die Anzahl der Eier im Kot ist jedoch kein guter Indikator für den Behandlungszeitpunkt gegen Nematodirus, da bereits das Larvenstadium des Parasiten den Darm schädigt. Daher können Schäden entstehen, bevor Eier im Kot erscheinen. Der Eizahlgrenzwert wird deshalb sehr niedrig (50 EpG) angesetzt.

Behandlung

Gefährdete Lämmer sollten zwei Wochen nach dem prognostizierten Schlupf behandelt werden. Die Behandlung von Nematodirus erfolgt mit einem Anthelminthikum der Benzimidazol-Klasse. Kein Anthelminthikum hat eine Langzeitwirkung gegen Nematodirus, daher kann eine Wiederholungsbehandlung 2 bis 3 Wochen nach der Erstbehandlung erforderlich sein, insbesondere bei Lämmern mit einem großen Altersspektrum. Resistenzen der Nematodirus-Arten gegen Benzimidazol-Präparate sind noch nicht dokumentiert.

Gute Informationen auf Englisch findet man unter www.nadis.org.uk/bulletins/nematodirosis-in-sheep.aspx

Strongyloides

(Zwergfadenwürmer)

Strongyloides/ Zwergfadenwürmer sind die einzigen Würmer, die über die Milch übertragen werden oder auch über die Haut eindringen. Sie können zu Verlusten bei jungen Lämmern in Stallhaltung führen. Werden diese Würmer bei den Mutterziegen nachgewiesen, sollten diese noch vor dem Ablammen mit einem eutergängigen, injizierbaren Wurmmittel behandelt werden. Sind die Lämmer infiziert, müssen sie ggf. noch im Stall behandelt werden.

Weitere Magen-Darm-Würmer

…können am klinischen Bild der PGE beteiligt sein: Trichostrongylus-Arten: T. axei (kleiner Magenwurm), T. colubriformis und T. vitrinus. Diese Würmer sind haardünn, rötlichbraun und 0,4-0,7 cm lang. Sie parasitieren im Labmagen und besonders im Schleimhautepithel der Dünndarmzotten. Durch die umfangreichen Epithelzerstörungen kommt es zu ausgeprägten Läsionen der Dünndarmschleimhaut mit Abschilferungen und vermehrter Schleimbildung. Durchfall ist die Folge. Plasmaproteine treten vermehrt ins Darmlumen aus und verursachen eine Hypoalbuminämie. Der enterale Proteinverlust führt zu verminderter Muskelbildung und verringerter Gewichtszunahme. Cooperia curticei tritt meist zusammen mit Teladorsagia-Infektionen auf und verursacht bei den Tieren profuse Durchfälle. Insgesamt ist die Pathogenität aber nicht vergleichbar mit Haemonchus und Teladorsagia.

| Wurmart | Sitz | Schwere der Erkrankungen | |

|---|---|---|---|

| Haemonchus contortus | Labmagen | +++ | |

| Teladorsagia circumcincta | Labmagen | +++ | |

| Trichostrongylus spp. | Labmagen, Dünndarm | ++ | |

| Cooperia curticei | Dünndarm | + | |

| Nematodirus spp. | Dünndarm | +++ |

Tabelle mit Pathogenität ausgewählter MD-Würmer der Ziege (nach: Behrens H, Ganter M, Hiepe T (2001) Lehrbuch der Schafkrankheiten Parey Buchverlag, Berlin)