Magen-Darm-Würmer

Allgemeines

Magen-Darm-Würmer (MDW) sind in gemäßigten Klimazonen weit verbreitet und in Regionen mit mindestens 500 mm/m² Regen pro Jahr die häufigste Weideerkrankung überhaupt. Aufzuchtverluste, spätere Leistungsminderungen und Behandlungskosten verursachen empfindliche wirtschaftliche Einbußen. Schafe und Ziegen beherbergen die gleichen MDW-Arten. Die Magen-Darm-Würmer sind Rundwürmer (Nematoden); die meisten von ihnen gehören zu den Strongyliden.

Diese Wurmarten im Magen-Darm-Trakt von Ziegen können Symptome wie Durchfall, Appetitlosigkeit und Kümmern verursachen (= parasitäre Gastroenteritis, PGE). Teladorsagia circumcincta ist in vielen Gegenden der wirtschaftlich wichtigste Erreger der PGE bei der Ziege. Entwicklungsstörungen stehen hier im Vordergrund. Dazu kommen Mischinfektionen mit Nematodirus-, Trichostrongylus-, Trichuris- und Cooperia-Arten, die eine Darmentzündung mit vermehrtem Proteinverlust und Durchfall verursachen.

Im Gegensatz dazu führt ein Befall mit Hämonchus contortus (Hämochose) zu einer chronischen Blutarmut. Dieser kann bei Weideziegen - meist ab Juli - zu ausgeprägten Schwächesymptomen führen und ist als deutlich gefährlicher einzuschätzen.

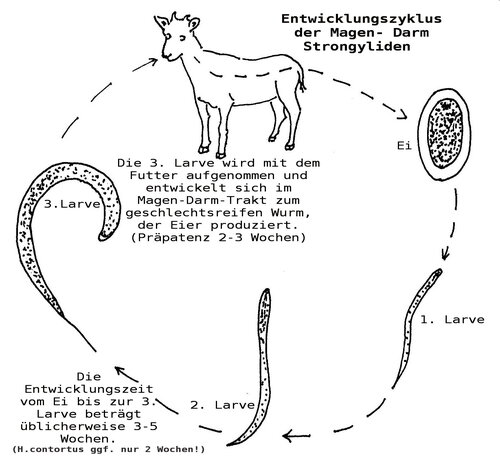

Lebenszyklus

Entwicklung auf der Weide

Die Entwicklung der meisten Magen-Darm-Strongyliden (außer Nematodirus) erfolgt vom Ei über die Larven-Stadien L1 und L2 bis zur infektiösen Larve L3 im Kot auf der Weide und dauert in Abhängigkeit von Temperatur und Feuchtigkeit unterschiedlich lange, meist zwischen 3 und 5 Wochen. Im Sommer, bei optimaler Temperatur (20-25°C) und Feuchtigkeit ist die Entwicklung bereits innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen. Im Winter ruht die Entwicklung zur L3 weitgehend. Die recht unempfindlichen Larven (L3) wandern aktiv aus dem Kothaufen aus, klettern bei genügend Feuchtigkeit an den Grashalmen hoch und werden dann von den Weidetieren mitgefressen.

Die Larven überleben auf der Weide einige Wochen bis viele Monate. Sie fallen im Winter in ein Ruhe-Stadium auf der Weide und überleben so bis zum Frühjahr, bis sie erneut von Weidetieren aufgenommen werden können, um ihre Entwicklung im Wirt fortzusetzen.

Entwicklung im Wirtstier

Die Entwicklung der infektionsfähigen dritten Larve im Wirtstier über die vierte und fünfte Larve bis zum geschlechtsreifen (eierlegenden) Wurm dauert 2 - 3 Wochen und wird Präpatenz genannt. Die Überlebensdauer eines geschlechtsreifen Wurmes im Wirtstier hängt von dessen individueller Widerstandskraft (Resilienz) und Immunität ab. Auch die Menge der ausgeschiedenen Eier ist von der MDW-Art, der Jahreszeit und auch von der Abwehrkraft des Wirtstieres abhängig. Im Herbst können Larven (L4), besonders die von Haemonchus contortus, in ein Ruhestadium (Hypobiose) im Wirtstier verfallen. Sie können im Folgejahr die Entwicklung fortführen und so, schon zu Beginn der Weideperiode, zur Kontamination der Flächen beitragen.

Immunität und Resistenz

Ziegen bilden eine eingeschränkte Immunität gegen Magen-Darm-Würmer (MDW) aus. Die Fähigkeit zur Immunitätsentwicklung hängt u.a. vom Lebensalter und dem Ernährungszustand ab. Im Alter von 5 - 9 Monaten kann die Eiausscheidung sinken und adulte Würmer können ausgestoßen werden.

Wichtig: Auch ältere Ziegen bleiben meist sehr empfindlich für MDW-Infektionen. Die Immunitätsbildung erfordert ständigen Wirt-Wurm-Kontakt. Deswegen behindert eine häufige Anwendung von Anthelminthika über die gesamte Saison die Entwicklung einer Immunität im Wirtstier.

Auch wenn Ziegen im ersten Lebensjahr ausreichend Kontakt zu MDW hatten, schützt sie die erworbene Immunität in folgenden Jahren nicht ausreichend. Erwachsene Ziegen scheiden genauso wie die Jungtiere große Mengen an Eiern aus und kontaminieren somit die Weiden erheblich. Hier besteht ein großer Unterschied zu den Schafen. Dieser Unterschied muss bei der nachhaltigen Parasitenbekämpfung beachtet werden.

Bei Mutterziegen steigt rund um den Geburtstermin die Ausscheidung von MDW-Eiern stark an. Das Phänomen nennt man "Peri Parturient Rise". Diese MDW-Eier haben, neben den auf der Weide überwinternden Larven, einen maßgeblichen Anteil an der Erst-Infektion der Lämmer beim Weidegang.

Bestimmte Rassen zeigen eine bessere Widerstandskraft gegenüber Würmern als andere. Aber auch innerhalb einer Herde gibt es individuelle Unterschiede bei der Ausscheidung von Wurmeiern. Könnte man die auffälligen Tiere herausfinden und gezielt entwurmen, würde die Weide wesentlich weniger mit MDW-Eiern kontaminiert. Indem Tiere mit häufigem schweren Parasitenbefall von der Zucht ausgeschlossen werden, ist es möglich, eine Herde auf Wurmresistenz zu selektieren (siehe Zucht auf erhöhte Widerstandsfähigkeit).

Diagnose: Kotproben: Flotationsverfahren dienen dem Nachweis der Parasiteneier im Kot. Die Beurteilung der Befallsstärke durch quantitative Verfahren ist nicht einfach, da verschiedene Würmer unterschiedlich viele Eier ausscheiden. Jedoch kann die Eizahl zur Beurteilung der Behandlungsnotwendigkeit und zur Überprüfung des Therapieerfolges bzw. der Resistenzsituation (siehe Eizahlreduktionstest) genutzt werden.

- Weitere Laborverfahren → siehe Diagnostikverfahren.

- Methoden der Diagnosestellung und Einschätzung der Behandlungswürdigkeit → siehe Einzeltierbeurteilung

Behandlung: Verschiedene Wirkstoffklassen stehen zur Verfügung, Resistenzen sind jedoch häufig. Siehe Entwurmen mit Köpfchen, VORSICHT Resistenzen!

Vorbeugung: Aufgrund des vorhersagbaren Lebenszyklus können diverse strategische Maßnahmen die Behandlungshäufigkeit minimieren. mehr erfahren