Leberegel

Der große Leberegel (Fasciola hepatica) kann in der Rinderhaltung erhebliche Probleme bereiten.

Wichtigste Arten der Leberegel beim Rind

In der Leber des Rindes können kleine Leberegel (Dicrocoelium dendriticum) und große Leberegel (Fasciola hepatica) parasitieren. Umgangssprachlich ist mit „Leberegel“ in der Regel der große Leberegel gemeint. Die wirtschaftlichen Folgen durch Befall mit dem kleinen Leberegel sind unklar. Im Folgenden wird nur auf den großen Leberegel eingegangen.

Dieser verursacht eine parasitäre Erkrankung (die Fasciolose), die weltweit verbreitet ist. In Europa wurde in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme seiner Verbreitung beobachtet. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass in Norddeutschland 16,9 %, in Süddeutschland 24,9 % und in Ostdeutschland 1,0 % der Milchkuhherden von dieser Parasitose betroffen sind (www.praeri.de).

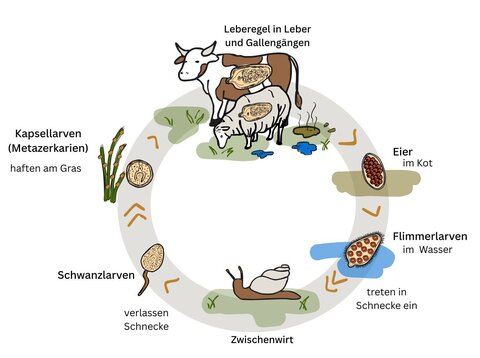

Zyklus Leberegel beim Rind

Der erwachsene Leberegel legt seine Eier in die Gallengänge des Wirtes (u. a. Rind, Schaf, Ziege) ab, diese gelangen mit dem Kot in die Außenwelt. Aus dem Ei schlüpft die Wimpernlarve, die schwimmend den Zwischenwirt (die Zwerglammschnecke Galba truncatula) aufsucht, in dem sich über mehrere Larvenstadien Schwanzlarven entwickeln, welche die Schnecke verlassen, um sich an Pflanzen als Kapsellarven festzumachen. Diese werden vom Wirt aufgenommen, gelangen in den Magen- Darm-Trakt, wo die jungen Leberegel ihre Hülle verlassen, in die Leber eindringen und dort sechs bis acht Wochen im Gewebe wandern. Am Ende der Wanderphase brechen die Leberegel in die Gallengänge ein, wo sie nach endgültigem Erreichen der Geschlechtsreife Eier produzieren. Die Zeit von der Aufnahme der Kapsellarve bis zur Eiausscheidung dauert beim Rind rund 8 Wochen.

Das Vorkommen des Parasiten ist also an die amphibisch lebende Zwergschlammschnecke gebunden. Ihr Vorkommen wiederum hängt von Wasser, Licht und Temperatur sowie der Bodenart ab. Bevorzugte Böden sind schwere, glatte, feste Tonböden. In Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel entstehen ideale Lebensräume (Quellwasser (Abb. 1), kleine Gräben und Bäche (Abb. 2) sowie Moorflächen (Abb. 3)). Auch Viehtränken bieten besonders dann gute Bedingungen, wenn sie verschlammt sind (Abb. 4), und / oder das Wasser aus einem langsam fließenden Bach, der selbst Lebensraum für den Zwischenwirt bietet, gefasst wird.

Abb. 1: Quellwasser (© G. Knubben-Schweizer) Abb. 2: Kleiner Bachlauf mit Weidetränken (© G. Knubben-Schweizer)

Abb. 3: Moorfläche (© G. Knubben-Schweizer) Abb. 4: Verschlammte Weidetränke (© G. Knubben-Schweizer)

Klinik Leberegel beim Rind

Nach einer Infektion mit dem großen Leberegel kann es schnell (akut) zum Auftreten von schweren Symptomen wie Durchfall, Blutarmut, Gelbsucht und Bauchfellentzündung kommen. Im schlimmsten Fall können Rinder sterben. Wird nur eine kleine Anzahl Larven aufgenommen, verläuft die Infektion jedoch chronisch und für den Landwirt/die Landwirtin fast unbemerkt. Dieser verdeckte Verlauf ist viel häufiger als der akute. Obwohl man den Tieren meist nichts ansieht, kann es zu ausgeprägten Leistungseinbußen kommen. Beschrieben wurden vor allem Verluste durch eine Reduktion der Milchleistung, reduzierte Fruchtbarkeit (verlängerte Zwischenkalbezeiten, zusätzliche Besamungen) und reduzierte Gewichtszunahme bei Jungtieren.

Da gegen den großen Leberegel keine vollständig schützende Immunantwort aufgebaut wird, kann eine Milchkuh bei regelmäßiger Reinfektion unter Umständen lebenslang an der Infektion leiden.

Diagnostik Leberegel beim Rind

Auf Herdenebene gibt die Beanstandung von Lebern bei Schlachttieren einen Hinweis, weiter kann Tankmilch auf Antikörper untersucht werden. Die Bestätigung der Verdachtsdiagnose mittels Labordiagnostik ist eine zwingende Voraussetzung für die Behandlung und Bekämpfung des Leberegelbefalls. Obwohl die bovine Fasciolose regional gehäuft vorkommen kann, liegen meist individuelle epidemiologische Situationen auf Betriebsebene vor. Deshalb wird empfohlen, eine an die Betriebssituation angepasste Bekämpfung durchzuführen:

1. In einem bisher noch nicht behandelten Betrieb muss als erster Schritt die betroffene Tiergruppe identifiziert werden: Labordiagnostik sollte bei mindestens 5 Jungtieren (vor der ersten Abkalbung) und bei 5 Milchkühen durchgeführt werden. Bei den Milchkühen sollten vorzugweise die ältesten Tiere untersucht werden, die schon möglichst lange im Betrieb sind. Damit soll unterschieden werden, ob sich Infektionsquellen möglicherweise nur auf Jungtierweiden oder (auch) auf Milchkuhweiden befinden.

2. Im zweiten Schritt müssen Weiden auf potentielle Schneckenlebensräume abgesucht werden und in folgende Gruppen eingeteilt werden:

a) Schneckenlebensräume befinden sich nur auf Jungtierweiden oder auf Weiden für trockenstehende Kühe. Weiden für laktierende Kühe sind nicht betroffen.

b) Schneckenhabitate befinden sich auf allen Weiden für laktierende Kühe.

c) Schneckenhabitate befinden sich auf einzelnen Weiden für laktierende Kühe.

d) Schneckenhabitate befinden sich auf Mähwiesen.

Der Befall mit dem großen Leberegel gilt in einer Herde als nachgewiesen, wenn mindestens ein Tier bei einer labordiagnostischen Untersuchung positiv getestet wurde und mindestens ein Schneckenlebensraum auf den Grünflächen gefunden werden konnte.

Management Leberegel beim Rind

Diverse Bekämpfungsstrategien wurden beschrieben: Neben diverser Therapieschemen zur Behandlung des Rindes (Torgerson und Claxton, 1999) und der Weiderotation (Boray 1971, 1972) wird auch immer wieder das Auszäunen von Habitaten empfohlen. Da die Schnecken bei Feuchtigkeit nach Erfahrung der Autorin auf einer gesamten Weide gefunden werden können, insbesondere wenn der Boden wenig wasserdurchlässig ist und sich nach Regenfällen über längere Zeit kleine Wasseransammlungen halten können, wird vom Auszäunen als alleinige Bekämpfungsmaßnahme abgeraten. Auch die chemische Bekämpfung der Schnecken ist heute aus Umweltschutzgründen keine Option mehr.

Eine effiziente Maßnahme wäre das Einfassen von Quellwasser oder das Verschließen offener Gräben. Vielerorts ist dies aus Naturschutzgründen jedoch nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich. Weiter weisen alle für Milchkühe zugelassenen Medikamente eine Wartezeit für Milch auf. Alle diese Umstände erschweren die Bekämpfung des Leberegelbefalls. Es sollte deshalb vor einer Bekämpfung eine sorgfältige Diagnostik auf Bestandsebene durchgeführt werden um sicherzustellen, dass nur diejenigen Tiergruppen behandelt werden, die tatsächlich befallen sind.

Folgende Bekämpfungsstrategien werden dann für die oben beschriebenen Situationen empfohlen:

a) Behandlung der Jungtiere oder trockenstehenden Kühe nach dem Weideabtrieb.

b) Behandlung aller Milchkühe über den Winter. Eine zusätzliche Behandlung der trockenstehenden Kühe im Sommer wird empfohlen. Dies führt zu einer signifikanten Zunahme der Milchleistung in der folgenden Laktation (Charlier et al., 2012).

c) Wenn nur einzelne Weiden für laktierende Tiere betroffen sind, so kann das Weiderotationssystem nach Boray (1971, 1972) angewandt werden: Die Kühe sollten über den Winter behandelt werden. Im Frühjahr werden sie auf nicht-infektiösen Weiden geweidet. Im Juni und Juli können sie dann auf infektiöse Weiden umgetrieben werden. Sie dürfen zu diesem Zeitpunkt keine Leberegel-Eier mehr ausscheiden. Die Kühe werden sich mit dem großen Leberegel anstecken. Bevor sie Eier ausscheiden (8 Wochen nach Beginn der Infektion) müssen die Tiere auf schneckenfreie Weiden umgetrieben werden. Damit wird die Re-Infektion der Schnecken verhindert. Bis zum nächsten Weideauftrieb auf die infektiösen Weiden im folgenden Sommer müssen die Kühe behandelt werden.

d) Grünfutter, das von betroffenen Flächen gewonnen wird, sollte idealerweise konserviert verfüttert werden. Mit konserviertem Futter bestehen folgende Ansteckungsrisiken (nach Enigk et al. 1964):

Heu: Von leberegelverseuchten Weiden und Wiesen gewonnenes Heu kann nach 4 – 6 monatiger Lagerung noch zur Ansteckung mit dem großen Leberegel führen. Dabei spielt die Feuchtigkeit bei der Gewinnung, die Selbsterhitzung, der Zutrag von Feuchtigkeit während der Lagerung sowie der Trocknungsgrad insgesamt eine Rolle.

Da die infektiösen Larven des großen Leberegels bei Temperaturen über 30 °C absterben, ist bei Heißlufttrockung von Grünfutter eine sehr geringe Infektionsgefahr zu erwarten.

(Silage: Bei korrekter Milchsäuregärung gehen die ansteckungsfähigen Larven des großen Leberegels innerhalb von zwölf Tagen zugrunde.)

Bei korrekter Durchführung führt die gezielte, auf die Weidesituation angepasste Bekämpfung zu einer signifikanten Verringerung der Häufigkeit des Einzeltierbefalls. Voraussetzung ist eine korrekte Beurteilung der Übertragungssituation und die regelmässige Kontrolle der Durchführung der Prophylaxemassnahmen durch die Hoftierarztpraxen.

Hier finden Sie kurze Videos zum Zyklus, zur Diagnostik und zur Bekämpfung des großen Leberegels:

https://www.wdk.vetmed.uni-muenchen.de/forschung/fasciola_hepatica/index.html

Ein Entscheidungsbaum zum Nachlesen finden Sie in der Broschüre der LMU München zur Bekämpfung des großen Leberegels beim Rind. Hier ist der Link: https://www.wdk.vetmed.uni-muenchen.de/forschung/fasciola_hepatica/fluke.pdf

Letzte Aktualisierung: 2025